立川病院 整形外科 小倉洋二先生

[Author's Talk]

素晴らしい論文が認められた、学会主催アワードの受賞者たち。研究アイデアはどこから得られたのか。論文化のために、どのような工夫をしたのか。それぞれの先生に、受賞に至るまでのプロセスをインタビュー。語られる内容に、受賞のヒントが隠されているかもーー。前編の今回はUJA特別賞を受賞された立川病院整形外科 小倉洋二先生に論文誕生のエピソードを伺います!

登場する論文

── まずは論文の要旨を教えてください。

この論文は僕が2019年、アメリカ・ケンタッキー州にあるLeatherman Spine Centerに留学中に書いた論文です。多施設研究で光栄にもUJA特別賞に選んでいただきました。

2018年9月から1年間はresearch fellow、2019年9月からの1年間はclinical fellowをやっていました。Leah Carreon先生とSteven Glassman先生にご指導いただきながら書きました。

Leatherman Spine Centerはルイビルという都市にあります。脊柱変形分野では非常に有名です。小児も成人も脊柱変形手術は結構あります。

皆さんご存知のように成人脊柱変形は今、非常に重要なトピックだと思います。僕はいくつかの理由があると考えています。まず近年インプラントの進歩が目覚ましく、難しい手術が可能になったことが1つ。もう1つは、大きな手術で問題点が尽きないものの、一定の見解が得られていないことです。

僕も現在は立川病院で月2回くらい手術をしていますが、患者さんにとてもいろんな質問をされます。「どれぐらい良くなるのか」「どのぐらい入院すればいいのか」「腰痛ってどのぐらい良くなるか」とか、いろんな質問をされます。

この研究をやっていなかったら僕自身は質問に答えられなかった、と思うことが非常に多いです。そこに目をつけて行なった研究が本研究です。

── どのように研究は始まったのですか?

成人脊柱変形の大きな問題点としては、僕は2つあると思っています。1つは月に1-2回程度手術していると言いましたが、非常にたくさん手術を行っている病院でも、そこまでの件数がないと思うんです。だからまとまったデータがなかなか取りづらくて論文化しにくい。これが一番の問題点だと思います。

もう1つは成人脊柱変形と一言で言ってもいろんな種類があります 。例えば、特発性側彎症の遺残変形だったり、 大人になって変性を基に変形が起こったり、椎弓切除後の後弯のような医原性だったり……。いろんな疾患を交えてまとめて成人脊柱変形と言っているので画一的に研究がしづらいという問題があると思います。

この辺に目をつけて立ち上げられたのがアメリカを中心としたInternational Spine Study Group(ISSG)という研究グループです。前進の団体はもう少し前に設立されていますが、2007年にISSGという名前がつきました。

彼らは当時から、僕が今言ったような数が少ないとか 、heterogeneousな疾患であるとか、その辺に目を付けて「多施設研究が必要だろう」と、成人脊柱変形に特化した研究をするために多施設研究のデータベースを立ち上げています。 2007年は僕が医師になった年で、その当時からこういったことにしっかり目を向けていたのは非常にすごいな、と感じています。

2009〜2019年の10年間で255本もの成人脊柱変形に関する論文を出しています。Spine、JNS spine、Spine Journalなど、多くのトップジャーナルに取り上げられています。 ワシントン大学、Hospital for Special Surgery、など全米中の名だたる病院から多施設研究で膨大な量の生データが集められています。

実際どのように研究が始まったかと言うと、患者さんからどのような質問をよく受けるかをまず集め、それを統合して代表的な質問を12個抜粋しました。それに対してISSGのビッグデータを用いてコンセンサスを作成するという研究です。どれか1つに深く踏み込んだというよりは、成人脊柱変形に関してインフォームドコンセントの時に役に立つようなペーパーを作りましょう、というのがコンセプトです。

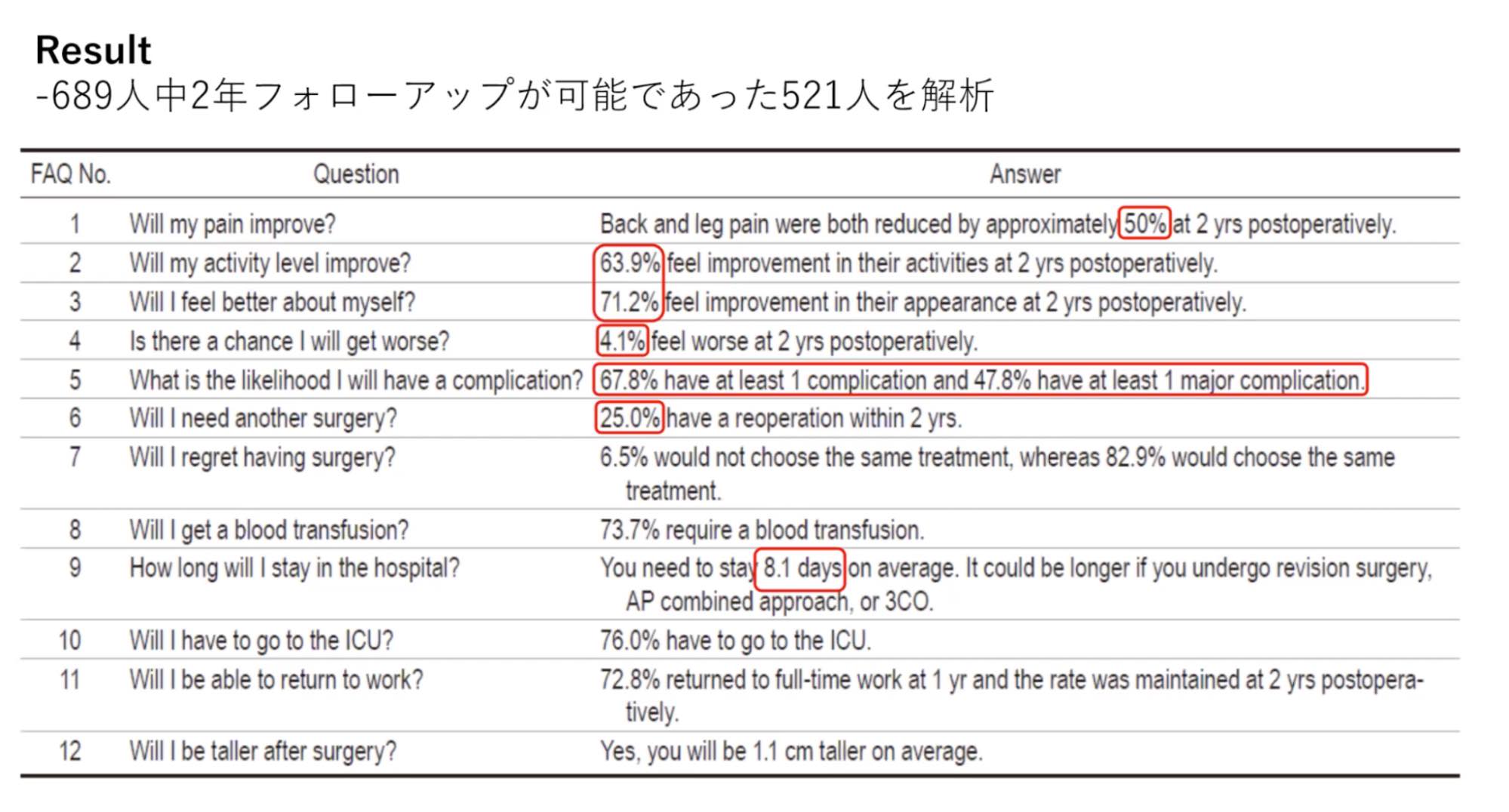

ISSGの中で成人脊柱変形の定義が明確に定められていて、 その定義に基づいて成人脊柱変形と診断された689人のうち、2年間フォローアップが可能だった521人を解析しています。

結果はこのような結果になりました。自分が思っていたのとはちょっと違って意外な数字が出たので、そこをピックアップしてお話ししていきたいと思います。

まず痛みが良くなるか。これは、腰痛も下肢痛も約50%しか改善しないんですね。意外だなと思ったのがactivityレベルや自己イメージの結果。70%近くの人が改善したと、結構みんな手術に満足しているなと思いました。

どのくらいcomplicationが残るかという質問に対しては、約70%の人が少なくとも1つのcomplicationがあるという結果になっています。さらに約半分の人が、少なくとも1つのmajor complicationがあると答えていて、非常に多いですよね。他の疾患でこんなに多いのは、なかなかないんじゃないかと思います。

どのくらい再手術が必要かに関しては4人に1人です。入院は平均8.1日。アメリカで8日はものすごく長いです。非常に皆さん苦労しながら治療しているんだなと分かりました。

文化的背景や医療環境が違うので、そっくりそのまま日本に当てはめられるわけではないですが、参考にはなるんじゃないかと思います。

── ピックアップしてくださった6つのFAQは、ショックな数字が並んでる印象ですね。 医療費の高額なアメリカで8日間の入院期間は、患者さんにとって経済的負担も大きいと考えられますが、成人脊柱変形はなぜこんなに入院期間が長いのですか?

まずアメリカ人は非常に痛みに弱いんですね。成人脊柱変形の手術はものすごく痛いみたいでなかなか離床できないみたいです。

あとは74%の人に輸血が必要で、 ICU から出られるまでに平均2日くらいかかるんです。 ICU から出て、退院できる程度までリハビリすると、やはり3日ぐらいかかったりとか。でもやっぱり主に痛みだと思いますね。

── なるほど。FAQのネタは先生が持ち込んだのですか?それともCarreon先生と一緒に考えていったんですか?

一緒ですね。 Carreon先生の他にGum先生という方がいて、Gum先生とGlassman先生が ISSGに所属しているので、 Gum先生がメインで考えつつ、あとはみんなで作っていたという感じです。

── 投稿先選びにはメジャーな雑誌に載せなきゃと言ったプレッシャーはありましたか?

僕が一番感じたのは、結構そうそうたる名前が共著者として載っているじゃないですか。その人たちにメールを送るのにすごい緊張しましたね(笑)。逆に投稿先とかは、ISSGほど成人脊柱変形のビッグデータを持っているところが他にないので、 採択されやすいんですよね。

── 特に、アメリカで外科医としてのキャリアを考えている先生にとって、ISSGから論文を出したことで良いことはありましたか?

やっぱりありますね。正規枠でマッチングに応募して、マッチした施設に今後渡米することになりました。その面接の際にも、ちょっとした話が盛り上がったりとか、コネ作りにはやはりプラスになると思います。 共著者として載っている先生だとやっぱり、一緒に仕事したことがあるという感覚があるので。

── 先生の留学の話もユニークですよね。リサーチと臨床の両方をやっていらっしゃると思います。どうやって留学を獲得されたんですか?

実はLeatherman Spine Centerは毎年1人、international fellowを取っているんですね。4人のアメリカ人fellowを取って、international fellowを1人取るシステムです。

私のボスである松本守雄教授が日本整形外科学会にGlassman先生を招待していた年がありました。その時に「誰かいないか?」と聞かれたみたいで。その時の条件がUSMLEをパスしていることだったんです。僕の所属している慶應義塾大学の整形外科医局の中でパスしていたのが僕しかいなかったことと、僕が留学に行きたいことをボスに伝えていたことから声をかけていただき、どんどん話が進みましたね。

── USMLEをパスしていたことと留学志向をアピールしていたことが、やはり大きいんですかね。

そうですね。レジデンシーのマッチングにも応募していましたから相当行きたいんだろうと、僕の上司は分かってくれていたので非常にありがたかったです。 それまで、Leatherman Spine Centerがinternational fellowを募集しているとは知らなかったです。

── Fellowになるまでには、 residencyの面接のように現地インタビューなどがあるんですか?

実はあるんですよ。1回見学と面接を兼ねて来てくれと言われて、日本整形外科学会でお話をいただいた4カ月後の9月に行きました。

── 早いですね。そこで「この日本人は大丈夫か?」と見られるわけですか。

そうなんですが、行った時にやっぱり英語が全然分からなくて「これはやばいな、もしかしたら行けなくなるかも……」と思ったんです。USMLEに受かっていても、全然聞き取れなかったんです。面接に行った翌年の9月から働くことになっていたので、この1年の間に断りのメールが来るんじゃないかと思って、ビクビクしながら過ごしていました。

でもclinical fellowの前にresearch fellowの期間が1年間あるから、そこで何とか慣れてくれみたいな感じでしたね。 ただ行って分かったんですけど、 僕の英語力は相当低いと思われていたみたいで、普通はresearch fellowなら1年間リサーチしかしないんですが、僕は「Glassman先生の外来に週1日、必ずつけ」と言われました。 それで患者さんと話したり診察したり、Glassman先生のインフォームドコンセントを聞いたりして英語を学ぼうみたいな感じになっていました。ある意味、みんなすごく優しかったですね。

── Research fellowの時から、ISSGのデータには簡単にアクセスできていたんですか?

そんなことはなくて、行ったら1つも仕事がなくて……結構暇すぎて鬱々としちゃってました(笑)。Carreon先生がリサーチディレクターなんですが、いろんな研究を抱えていて忙しいんですよね。だから僕らに構っている時間があまりないというのもありました。

それに院内の手続きや研修の手続き、免許の手続きなどに半年以上かかる場合もあるんですよ。「給料を出すからリサーチの傍らでそういった手続きを進めてよ」と、clinical fellowの1年前に行った感じだったんです。

でもある時、本のChapterの執筆をattendingの先生に与えてもらって、その仕事を早めにクオリティ高く仕上げたんですね。そしたら「 お前、しゃべるのは下手だけど、書くのはまあまあ上手いな」 となって……。そこから結構いろんな仕事を回してもらうようになりました。「なるべく早く」かつ「クオリティを高く」をとにかく意識していました。それで信頼を得ていくと、段々と良いテーマを回してもらえるようになって。

ISSGのデータには自由にアクセスできるというよりかは「このテーマに関して使用してよい」と言われるとアクセスできるようになります。2年間の最後の最後で回ってきたのが、今回受賞した研究テーマだったんですよね。

── 臨床研究だと自分でテーマを取りに行かなければいけないのですね。良いテーマを回してもらえなかったり、医学生やレジデントなどとテーマの取り合いみたいな状況にはならなかったんですか?

僕も、そういう風になる話はよく聞いていました。 でもケンタッキーは僕が行った時には全然医学生やレジデントがいなくて、取り合いは正直なかったですね。 むしろ僕くらいしか暇な人がいなかったので、attendingが書こうとしたけど忙しくて書けなかったテーマとかを全部回してくれて、僕が仕上げていました。ある意味それでポジションが確立できたのはラッキーでした。

── リサーチの1年間で英語は上達していきましたか?

英語はものすごく必死にやりましたね。だいたい僕の印象だと3カ月おきに英語力が上がっていったイメージです。週1日、Glassman先生の外来に入る以外にも、他の外来についてみたり、clinical fellowと一緒に朝の回診に行かせてもらったりしていました。そうでないと英語力は上がらないと思います。

── clinical fellowとしてはどういった仕事をしていたんですか?

基本的には週1日外来で週4日手術で脊椎だけを診ていました。fellowが僕を含めて5人でattendingが7人いたので、7人のattendingのもとを5人のフェローと3か月ごとにrotationでかわりますが3年目のresident1人、physician assistant1人で26日ずつ回っていました。だから1年間で2周するんですよね。

手術件数はものすごく多いです。それでfellowにも手術をすごくやらせてくれるんです。だから一人当たり年間500例ちょっと執刀できる。僕の時は新型コロナのパンデミックがあったので400例ぐらいになりましたけど。それで9割5分がインストゥルメンテーションですね。500例も執刀できるのは、トレーニングとしては良い環境なんですよね。

朝6時半ぐらいから開始して7時から手術でそこからずっと1日手術し午後4時頃、早ければ午後3時頃に終わって帰るというスケジュールです。

── 終わりが早いですね。日本とアメリカを比較するとアメリカは効率的だという話を聞きますけど、 実際にはどういった点が日本とアメリカでは違うんですか?

例えば 平行出しとかあるんです。朝7時半からGlassman先生の3人の患者さんが横に並んでいるとかあるんです。それをどうやってやるのかと思うかもしれませんが、例えば頚椎前方除圧固定術と腰椎前方固定とTLIFが入ったとします。

Leathermanではneurosurgeryの脊椎外科医とorthopaedicの脊椎外科医がコラボレーションしています。ここからここまではneurosurgery、ここからはorthopaedicがするという感じです。血管外科医や移植医ともコラボしています。それでGlassman先生は自分が必要なところにだけ入っていきます。3件あっても午前中に終わることもあります。すごい効率的ですね。

Fellowは全部に入ります。あとはfellowは外来が週1日でattendingは週2日なので、fellowは1日フリーな日があります。だからフリーなfellowは、横出しの時にはカバーするなどしています。

── プログラムが終わった際には、後ろ髪引かれたのでしょうか?

僕の場合は正直、残りたいと思ったんですけど、米国J-1ビザで行っていたんですね。それだと、もう1度渡米するにしても2年間は日本に滞在しなければいけなくて。特例はあるんですが、その特例を取るのがものすごく難しいんですよね。だから、とりあえず日本に帰ってきて医局から行かせてもらっていたのもあるので、医局の関連病院で恩返しをしてから、もう一度行こうと思いました。ですので、そこはきっぱり帰ってきました。

── これから留学に挑戦しようとしている志高い若手に向けてのアドバイスをお願いします。

まず留学全般に関して言うと研究留学にしろ臨床留学にしろ、 迷っているなら絶対に行った方がいいと僕は思います。留学先では非常に苦労しますし辛いことの方が多いですが、 やっぱり助けてくれる人がいたり、基本的に土日が休みなので家族との時間をたくさん過ごせます。いろんなところへ旅行したりとか、そういうのは本当にかけがえのない経験になります。

あとはやっぱり自分の知見が広がりますよね。手術1つをとってみても全然考え方が違ったりしますし、研究の進め方も違ったりします。だから自分の幅が広がるので研究にしろ臨床にしろ、最低1〜2年は行くことをおすすめします。

臨床に関して言うと正直、整形外科はアメリカ人でも最も入るのが難しい診療科の1つなんです。だからハードルが高いんですけど、可能性はゼロではないので、なるべく早くからUSMLEをしっかり勉強して、他の人との違いをつくることが大事かなと思います。

例えば英語が下手なら、僕らがアピールできるのはCVを充実させることしかないと思うんですよ。そうするとCVを充実させるためには、論文をたくさん書くとか国際学会で発表するとか、そういうことを若いうちから意識していったほうがいいかなと思います。

── 情報を含めてどうやってアクセスすればいいのか分からないという点がハードルの高さにもなっていると思いますが、その点へのアドバイスはありますか?

自分もアメリカに行った時、誰に相談したらいいのか分からなかったです。例えば心臓外科医や内科医などは先人たちがたくさんいるので困った時には相談できます。でも、整形外科医はそうではない。何カ月ぐらいしたら慣れるのかも、全然分からなかったです。手術器具の名前すら日本とは違って全然分からなかったり。そういったことを聞く人がいないのが一番辛かったですね。

でも今はインターネットがあるので、整形外科でattendingをしている日本人3人と知り合いましたし、fellowも何人かつながりができてきているので、そのあたりの人たちと交流していくのがいいかなと思います。留学経験のある人や実際に今行っている人の伝手をたどって接点を持つことが大切ですね。

── 小倉先生、ありがとうございました。