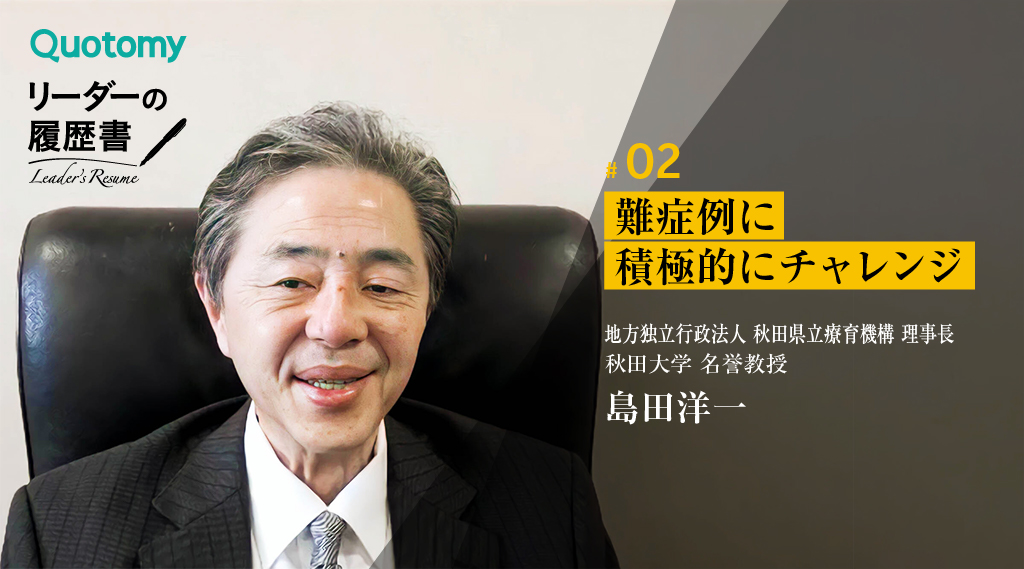

【#02 島田洋一先生】難症例に積極的にチャレンジ

本編に登場する論文

Dural substitute with polyglycolic acid mesh and fibrin glue for dural repair: technical note and preliminary results

Yoichi Shimada, Michio Hongo, Naohisa Miyakoshi, Taku Sugawara, Yuji Kasukawa, Shigeru Ando, Yoshinori Ishikawa, Eiji Itoi

J Orthop Sci. 2006 Oct;11(5):454-8. doi: 10.1007/s00776-006-1044-7.

── 教授となってからは手術はどうされていたのでしょうか?

管理職としての働きに専念するという先生も多いと思います。

とにかく手術してましたね。

手術をやらなくなったら、もう終わりだと思っていました。

ところがね、下の先生たちが上手くなって症例を回してくれなくなった、笑。

俺にやらせろって言ったこともありましたよ。

大学以外では、ずっと行っている関連病院で手術をしたり、県内の関連病院の手術にいったりして、できるだけ手術件数だけは保つようにしていました。

── 秋田大学整形外科教室では医局員から脊椎は人気なのでしょうか?

私が教授になってやったことの1つに、自分の専門である脊椎以外の分野を相当鍛えたと思います。

脊椎は黙っていても人が集まるとも考えていました。

やっぱり教授としては、脊椎以外にも何か特徴があって日本を代表するチームを作りたいという願いがあって、整形外科の専門分野を網羅する10の臨床グループを作りました。

一番の特色は勤務医だけではなく、開業医もいれたチームを作ったのです。

そうすると彼らからも症例登録の協力も得られる。

リウマチ、骨粗鬆症、膝・スポーツ、股関節などなど、10個のグループを作り、それぞれを競わせる。

若い人はどこに行ってもよい。

やる気のある専門グループに行きなさいという形でやってきました。

そうしたら脊椎以外の専門グループもしっかりしてきたし、脊椎にも優秀な人材が入ってきて、良い形になったと思います。

── 各グループ競わせるというのは、手術件数でしょうか?

1つは日本整形外科学会の年次総会に何演題だせるか?ですね。

そしてもちろん、手術はトップランナーでなくてはいけない。

手前味噌ですけど臨床的にはどこにも引けを取らないぐらいになっていると思います。

── 各専門グループに開業医を巻き込むというのは特徴的です。

開業した先生はあまりアカデミックに興味がなくなっちゃうんじゃないですか?

いやいや、それは都会の発想だと思いますよ。

開業医はアカデミズムに飢えている。

日々同じ仕事をしていて、自分がどんどん取り残されていくのでは、と凄く不安を感じています。

そこにアカデミズムを入れていくと、皆すごく喜びますよ。

怠け者の勤務医よりも遥かに力になります。

彼らが協力してくれると、かなりの症例数をカバーできるようになります。

例えばリウマチグループなんかは北日本で唯一の関節リウマチ患者コホートを持っています。

昔から私は外傷が大好きでした。

他の診療科の教授が骨折したら私が手術しますので、その辺に私に切られた教授が何人もいますよ。

「整形に冷たくしたら将来面倒みないぞ」とか言ったりして、笑。

やっぱり外傷治療のレベルが低いと整形外科のレベルが低い。

教授になる前に経験したことですが、ピロン骨折で若い女の子が内固定され、感染を起こして、結局切断になったことがありました。

こんなことが起きてはいけない。

大きな病院でよくある構造として、外傷は若い先生のやるもので上の人間はどうでもいいやと思っている。

教授になって直ぐにイリザロフ治療を取り入れました。

県内の関連病院に軒並みイリザロフを導入し、イリザロフチームを作っていきました。

いまイリザロフ件数は日本一です。

切断を免れたい感染や偽関節の症例が日本全国から集まってきます。

最後の砦ですね。

そんな活動をしていたものですから、今わたしは日本四肢再建・創外固定学会の代表幹事をしています。

ただ、イリザロフだけでは対処できない症例もいっぱいある。

その解決には自前でマイクロサージャリーを使った複合組織移植ができ、骨折治療も一緒にできる、というのが理想のシステムだと思います。

── 臨床に力を入れていることが伝わってきます。

整形外科ですから臨床やってなんぼです。

手術で患者を救えなければ意味がない。

難しい症例にも積極的にチャレンジして絶対に断らない。

切っても切らなくても変わらないような場合は切りなさいと指導してきました。

── 今回ご紹介いただく論文も臨床的な話題を扱っています。

脊椎術後髄液漏の治療に関してですね。

わたしは後縦靭帯骨化症や黄色靭帯骨化症などの難しい手術を相当やってまいりました。

その中で、とても大きな骨化など、とんでもない症例を経験することがあるんですよ。

そうすると除圧した際に硬膜がなくなってしまう。

その後の髄液漏がどうなるか、という経過を調べたこともありましたが、1年半は髄液漏が皮下に残っていたりするんですよ。

そういう症例を経験して、なんとかして髄液漏を抑える方法はないかなと考えました。

わたしは脊椎インストゥルメント手術の他に脊髄腫瘍の手術もしていて、脊髄そのものにもメスを入れていました。

だから、そういう意味でも髄液漏の問題は課題に感じていたのですね。

われわれが習ってきた髄液漏の対処法は「その辺の脂肪をもってこい」とか「しっかり筋層を縫えば髄液漏は起きないよ」とかです。

けれども、やっぱりそれなりの症例では対応できていなかった。

感染も怖いですけど、髄液漏も怖いという状況です。

すると、たまたま仲の良かった脳神経外科医から頭の手術ではネオベールを用い始めたと聞いた。

これは脊椎でも使えるのではと思い、使い始めたのですね。

それで、最初の症例は神経鞘腫で脊髄の前方に大きく局在していたたものでした。

腫瘍をとると硬膜腹側に硬膜損傷が生じるので前方に向かってネオベールを滑らせた。

髄液が漏れやすい症例だったのですが、そうしたらきちんと止まったのですよ。

そのうち1層じゃなくて2層、3層にして用いるように工夫していきました。

さらにより酷い欠損がでた時にはゴアテックスを硬膜の中にいれて、さらに外側にもひいて挟み込む形にするサンドイッチ法を作りました。

サンドイッチにした状態でネオベールをおくと大きな欠損でも漏れない。

ネオベールと使うようになってから相当な恩恵を受けました。

ところが、私がこれを言っても誰にも信用してもらえない。

その頃はすぐには使ってもらえなくて、色んな所で言っていても皆ふーんという感じ。

論文を出して講演をしているうちに、内視鏡脊椎手術をやる先生たちが最初に使ってくれるようになって、そこから急に増えていきました。

別の問題として、ネオベールは脊椎手術には適応外だった。

製造元の化学及血清療法研究所が適応外症例に極めて慎重で,撤退することを決定していました。

そこで、私は化学及血清療法研究所のある熊本市に何度も足を運び,この方法が如何に悲惨な症例を減少させ,患者に利益をもたらすかスライドを用いて説明、説得にあたりました。

その甲斐あって現在では標準法として広く用いられていますし、脊椎手術でも適応となっています。

── 素晴らしい。

適応が広がった時は嬉しかったじゃないですか

わたしは保険収載に関する仕事もリハビリ関係ではやっているのですが、手術に関することで適応が広がるようになるのは滅多にないことなのですね。

これは大きいと思います。

── 素晴らしいですね。

#03に続く

こちらの記事は2021年8月にQuotomyで掲載したものの転載です。