【#01 菅谷啓之先生】肩関節鏡視下手術でやると決めた

本編に登場する論文

Glenoid rim morphology in recurrent anterior glenohumeral instability

Hiroyuki Sugaya, Joji Moriishi, Michiko Dohi, Yoshiaki Kon, Akihiro Tsuchiya

J Bone Joint Surg Am. 2003 May;85(5):878-84. doi: 10.2106/00004623-200305000-00016.

── 菅谷先生、よろしくお願いします!

まずは先生が整形外科という診療科を選ばれた理由から教えてください。

兄が二人いて、脳神経外科医と麻酔科なのです。

ですので、外科系になろうという流れがあって、それで整形外科を選びました。

── 千葉大学を卒業されて整形外科に入局されるのですね。

肩関節鏡手術の権威である菅谷先生も最初は一般的な整形外科をやっていたのでしょうか?

千葉大学整形外科は脊椎の医局です。

当時の井上駿一教授も脊椎ですし、もう脊椎をやらないと人ではない、と言われてましたね、笑。

私自身は野球をやっていて肩を痛めたこともあったので、肩に興味がありました。

研修医の頃に肩専門の先生にくっついて歩いていて、「野球で痛めた肩を治すにはどうしたら良いですか?」って聞いても良い答えが返ってきませんでした。

私は1987年卒業ですから、その頃には肩関節鏡も殆どなくて、スポーツ選手に対しての治療もない時代でした。

そこで、まずはまともな医師になろうと思って、研修医時代はしっかり働いていましたが、ゴルフの練習や飲んだりする時間も多かったですね。

ゴルフをやっていたことで腰痛にも興味があったので、肩と腰のスポーツをやりたいと思っていました。

当時教授だった守屋秀繁先生(千葉大学整形外科第三代教授)がとても理解のある方で、スポーツの肩と腰で大学院に戻りたいのですけど良いですが?という私のお願いを聞いてくれたのです。

真面目に仕事して勉強するようになってきたのは、大学に戻って学位論文を取ろうと思った辺りからですね。

千葉大学に学位研究で肩の研究はありませんでした。

そこで腰の研究をしようということで「ゴルファーの腰痛」という、ふざけたテーマを選びました、笑。

結構ゴルフに熱中していてプロゴルファーに関わる方達と知り合いになっていたので、プロゴルファーの腰痛のアンケート調査とか画像的なゴルファーの腰椎変性の特性を調べたりしていました。

1996年にアメリカに留学するチャンスがあって、フロリダのウェストパームビーチのラボで3ヶ月間ゴルフのバイオメカニクス研究をやりました。

フロリダの大学生の協力を得てゴルファーの筋電図をやったりして、そういうデータと腰痛のアンケート調査とをまとめてニューオリンズで開催されたAAOSで発表した。

それが私の腰の研究の集大成でした。

これで、やっと晴れて肩を研究できるなって思っていました。

── 菅谷先生が腰の研究をされていたとは驚きです。それでも、やはり肩の道に進むのですね。

やっぱり自分が好きですからね。

ゴルファーの腰の研究もゴルフ好きの仲間がいっぱいいたのでテーマとして面白かったですよ。

── 留学先のフロリダ、ウエストパームビーチに行くツテや人脈はどこから手に入れたのでしょうか?

バイオメカ研究で有名なScott Banks教授のラボでした。

そこのラボでは多くの日本人留学生を受け入れているのですが、日本人第1号は私だったと思います。

Andrew Hodge先生という膝・股関節のバイオメカで有名な先生が開催するHodge Meetingに千葉大学股関節グループの原田義忠先生が行かれたことが留学のきっかけです。

実はAndrew Hodge先生とScott Banks先生が繋がっているってわかっていたのです。

原田先生に、Hodge Meetingの帰りにウエストパームビーチに寄って、プレゼン資料をつくるから私の紹介をして来て頂戴ってお願いをしました、笑。

人工関節専門の先輩へ、とんでもないお願いだったかもしれませんが、「困ったな、嫌だよ」とか言いながらやってくれました。

結局Scott Banks先生が私に興味を持ってくれて、私とのメールでのやりとりが始まった。

それで留学したのですね。

── 腰の研究もひと段落して学位も取れた。

晴れて肩のことができるとなって、どうやって肩の臨床を学んでいかれたのでしょうか?

まず、大学院で学位をとる頃から肩の論文を読み漁っていました。

野球選手の肩を治すのに一番大事なことは、手術としては関節鏡をマスターしなくてはいけない、とわかりました。

それとリハビリも重要だと。

関節鏡を学ぶために大学で膝のチームに入って自分なりに肩に応用したり、肩関節鏡手術の第一例目も大学にいる時に執刀しました。

肩を本格的に始めたのは大学を出て、1997年に川崎製鉄健康保険組合千葉病院(以下、川鉄病院)にいって、そこで優秀な理学療法たちと出会ってからです。

「俺、肩をやりたいから。肩をやるにはリハビリが非常に重要だから一緒にやろうぜ」って、グループを作るような感じで声をかけていきました。

そこから理学療法士たちとのコミュニケーションを学んでいきながら、自分は関節鏡のスキルをあげていったのです。

機能に問題がある患者さんにはリハビリが大切で、構造上の問題がある人は関節鏡手術をしていこう、と。

── 川鉄病院はどういう病院だったのですか?

スポーツ選手がくるようなスポーツ整形外科で有名な病院でした。

けれども肩の専門家はいなかったのですよ。

当時の先生方は、肩の患者さんは松戸整形外科へ紹介していたと思います。

ですから、スポーツ選手はくるのですけど、ほとんど肩に関する症例はいない、ゼロの状況でした。

── 肩関節鏡の技術自体はどうやって習得されたのでしょうか?

世界中で聞かれるのですけど、私の関節鏡の技術は独学でメンターはいません。

1996年頃に、千葉大学で関節鏡セミナーを開催したことがありました。

そのときに日本の肩関節鏡の第一人者である大阪厚生年金病院の米田稔先生がいらっしゃって、「関節鏡を勉強したいのですが、どうしたらいいですか?」って聞いたのですね。

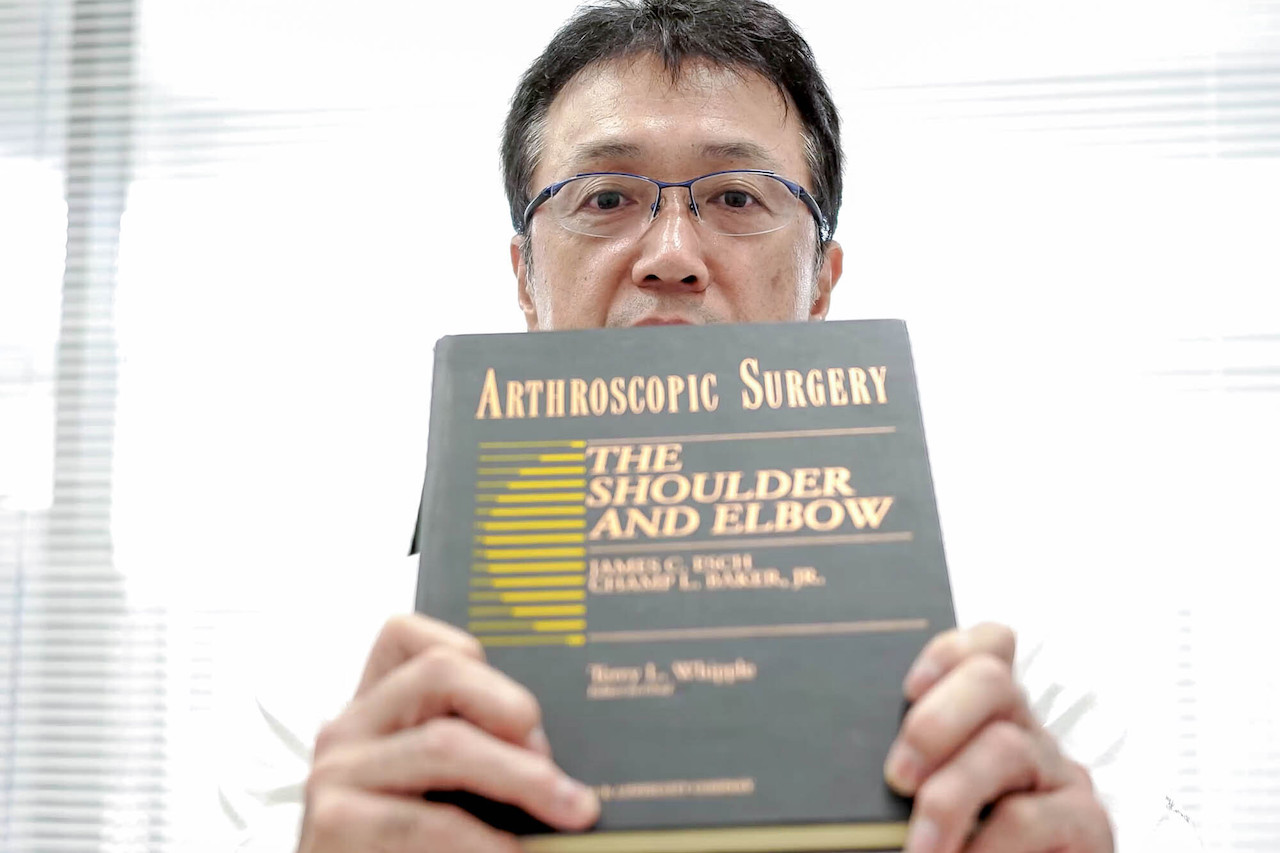

そうしたらこの黒い本、Jimmy Esch先生の「Arthroscopic Surgery: The Shoulder and Elbow」を教えて頂き、これを読めばいいと。

あとは有名なSteve Snyder先生とEsch先生らが1983年から始めたSan Diego Shoulder Meetingがあって、そこが手術ビデオを出していたのですね。

当時、VHSですけど、それを取り寄せてビデオを見ながら、この本を読みながら、、、完全に独学です。

── そこから船橋整形外科に行かれた。どのような経緯だったのでしょうか?

川鉄病院時代に、どんどん肩の症例が増えていったんです。

大事なポイントは手術だけじゃなくて、肩の治療には凄くリハビリテーションが大事。

理学療法士と組んでやっていて、あの頃も楽しかったですね。

手術以外で治す患者さんには理学療法士が、手術が必要な患者さんには自分が、というように協力して治すスタンスでやっていたので、自分の労力的にも辛くなかったです。

最初の年は10数例ほどでしたが、次の年からは50例、次は80例という調子で患者さんが集まってきました。

船橋整形外科に移ったのは2002年なのですけど、その前には年間手術件数が150-200例くらいに伸びていた。

どんどん患者さんが集まってきておりましたが、そうやって肩の症例が増えれば増えるほど仕事的にキツくなっていきました。

その頃は私が立場的に一番下だったので、例えば大腿骨頚部骨折や交通事故の患者さんも診なきゃいけない。

一般整形外科の患者さんを見て、プラスアルファで肩を診る。

上に相談しても病院としてサポートしてくれる環境では全くなくて。

結構自由な病院で、働きたいやつは働け、みたいな感じでした。

麻酔も自分でかけたりするような状況になってきてしまい、限界を感じていましたね。

その頃、船橋整形外科がスペシャリストを探していました。

当時の船橋整形外科はリハビリは重視していましたが、あまり有名なドクターはいなかった。

やっぱり名の売れた医師が欲しいという要望があって、川鉄病院にいらした膝のスペシャリストの土屋明弘先生に白羽の矢が立った。

私もだんだん名前が売れてきていたので、土屋先生と私のペアで欲しいというリクエストがあったのです。

守屋秀繁教授が2001年に千葉大学で日本整形外科学会学術総会を主催した際に,守屋教授に総会が終わったら、船橋整形外科に移ってもいいですか?って相談して、「日本整形外科学会でちゃんとシンポジウムなどをやったら移ってもいいよ」っておっしゃってもらって、、、それが船橋整形外科にいった経緯です。

── 肩の患者さんは菅谷先生をおっかけて船橋についてくるのですか?

そうですね、千葉も船橋もそんなに離れていないのでそういう患者さんもいました。

ただ、川鉄病院の方には後輩の藤田耕司先生が来てくれたので彼にお願いしています。

私は船橋整形外科で近隣というより結構遠方から患者さんも診療するようになりました。

ですので、川鉄病院から船橋整形外科についてくる患者さんもいましたが、新たな患者さんがどんどん増えていったと言う感じですね。

手術件数も船橋整形外科の最初の年から200件くらい。

そこから最初の10年くらいで年間900-1000例になっていったので、圧倒的に船橋整形外科にいってから経験する症例が増えました。

船橋整形では経営者から肩・肘に専念してやってくれと言われてました。

一緒に異動した土屋先生は膝に専念されています。

特に最初の10年間、ものすごく便宜を図ってくれて、僕らが症例を増やせば船橋整形も有名になって伸びていくって、そういう時代でしたね。

── 菅谷先生の学術的な業績も凄くて驚かされますが、今回のThe Journal of Bone and Joint Surgery (JBJS) に掲載された関節窩の形態学的な研究の論文が出版されました。

そうですね、画期的だったと思います。

日本でまず米田先生が肩関節鏡を始めて、関節唇損傷や反復性肩関節脱臼に対して皆がどんどん肩関節鏡をやるようになったのですが、failure症例が増えてきて問題になりかけてきた時代でした。

97年くらいですかね、日本肩関節学会のディスカッションの中で、難しい病態もあるから鏡視下でやる適応をきちんとしていかなければいけない、というような話になったのです。

私はオーディエンスだったんですけど米田先生にコメントを求められて、「僕は全部の症例を鏡視下でやります。適応とか関係ありません」と豪語しました。

完全にブレークスルーですよ。

鏡視下でやって良い症例だけ鏡視下でやるのではなくて、全部の症例を鏡視下でやるにはどうしたらいいか?

そうすると新しいリサーチマインドが出てくるわけです。

肩不安定症の鏡視下治療を行うにあたり、関節窩の骨形態がしっかりわからないといけない。

では関節窩の形態ってどうなっているんだ、どこにも書いていない。

どうだったら見えるんだ?CTがあるな。

当時のCTですからそんなに良いものではない。

そこで放射線技師に頼んで上腕骨頭を手作業を外してもらって、川鉄病院時代に100例くらい反復性肩関節脱臼症例の関節窩を見たのですよ。

そうしたら骨性Bankartと正常な症例だけではなく、erosionといって骨が削れているようなタイプのものがあることに気づいた。

そういう患者さんに反対側も撮像させてってお願いしたり、手作業で骨頭を外してもらった放射線技師は飲みに連れていったり。。。

そういう川鉄病院時代に苦労をしながら、船橋整形外科に移ってから書きあげた論文がこのJBJSの論文なんですよね。

適応云々ではなくて鏡視下でやるって決めたから、新しいことへの疑問が湧いてきたのです。

── 素晴らしいです。

船橋整形外科に移られて肩に専念した臨床をやっていけばいいという環境の時に、このようなアカデミックなことを始めた理由はあるのでしょうか?

1999年の大宮で開催された日本肩関節学会で、重鎮の先生が私を当時東北大学の井樋栄二先生に紹介してくださったことがあります。

「井樋先生、これが売り出し中の菅谷先生で、凄い手術が上手いんだよー」って。

そうしたら「手術だけでは駄目だよね。ちゃんと論文書いて、ちゃんとエビデンスを打ち出していかないと世の中で誰も認めないよ」っていきなり初対面で言われたのです。

それでやっぱり悔しいというか、やってやろうという気持ちになって、井樋先生先生にまた言われたくないって思いになりました。

最初からデータをキチンと取ってエビデンスを出していく、という私の肩診療のスタイルが、井樋先生の一言によって決定づけられた。

井樋先生とは今でもよく話もしていますし、感謝しています。

── このようにアウトプットすることで、患者さんも肩の専門性を身につけたい若い医師も集まってきて盛り上がることに繋がりそうです。

結局、臨床だけやっててもダメだったのかなと思いますね。

いろいろな医療技術を開発したりとかも、それだけではダメ。

やはり自分の臨床経験や技術をエビデンスにしていく、そして英文で書く。

英文で書くことで海外からも注目されますね。

さきほどの関節窩の形態の話や次に骨性Bankartの話を出してって、そういうのがドンドン注目を浴びて海外から招待講演だとか色々誘われるようになった。

世界中に僕のコンセプトが伝わっていく。

当然、日本の若い先生もそれを見ているから、僕のところでフェローしたいという人がでてくる。

患者さんもやってくる。

臨床と学術と教育が自分の柱で、どれもおろそかにしてはいけない。

これらの努力が本当に大事でしたね。

#02に続く

こちらの記事は2021年7月にQuotomyで掲載したものの転載です。