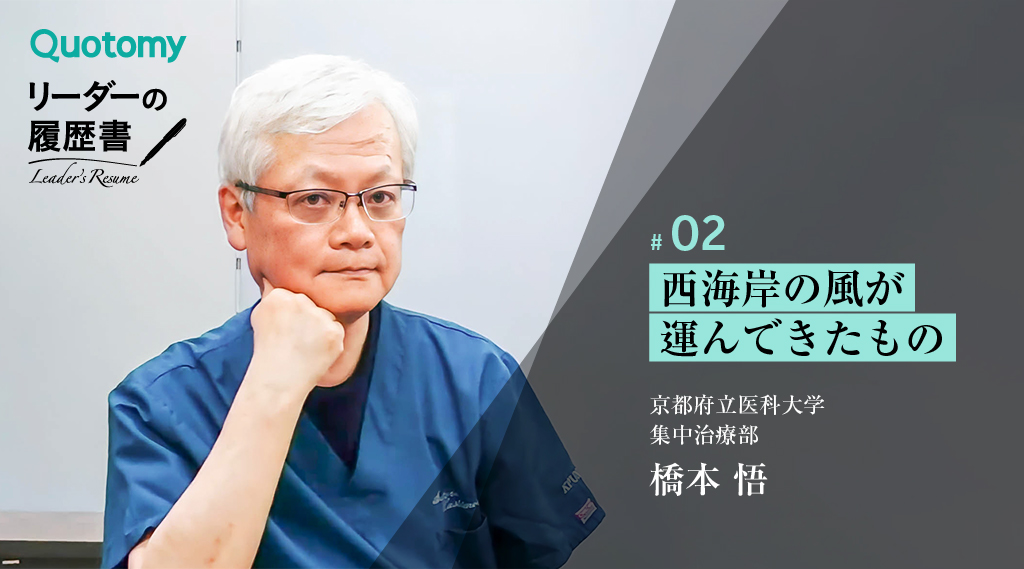

【#02 橋本悟先生】西海岸の風が運んできたもの

── 京都府立大学附属病院のICUで勤務された後、米国へ研究留学に行かれたのですね。

お世話になっていた生理学教室教授のご紹介で、UCSFの肺水腫の大家といわれていたNorman C. Staub先生のもとへ研究留学させて頂くこととなりました。

京都府立大学附属病院でICUを立ち上げてちょうど2年という時期でしたが、文部省の在外研究員という立場で1992年から2年間をサンフランシスコで肺水腫の研究をして過ごしました。

国内では主に循環についての研究をしていたので、本格的に肺水腫に関して研究したのはアメリカが初めてでした。

── 留学先での生活はいかがでしたか?

サンフランシスコの大学の近くのアパートを借りて、一家4人で移り住んだわけですけれども、当時の日本人の感覚からするととても安いと感じました。

家賃は広さにもよりますが、世帯向けの部屋で月1000〜2000ドルでした。

当時は1ドル80円の時代でしたから、10万円代前半くらいでこんな広いマンションに住めるのか!と驚きましたね。

阪神タイガースにも在籍していたことがあるプロ野球選手のランディ・バース氏もおなじマンションに住んでいたことがあるくらいの高級なところでした。

現在は家賃も随分上がってしまい、当時私が住んでいた物件でも月5000ドルしますから、研究留学生ではとても住めないですね。

日本から多くの研究留学生が来ており、20名くらいは同じマンションに住んでいました。

そこで仲良くなった先生方とは今でも交流が続いています。

横浜市立大学の金子猛教授や、京都大学の山中伸弥教授など、今では各分野で非常に高名な先生方が、同じ時期同じ場所で過ごしていました。

こうした意味でも、とても良い時代に行かせてもらったなあと思っています。

ただ衝撃的だったのは、初日にStaub先生から「自分は引退するので面倒はみれない。代わりを紹介するから、彼と一緒に研究をするように。」と言われたことですね。

さらには、紹介してくれた先生は自分でテーマを探すようにとおっしゃるので、なんとかテーマを決めて、その先生と研究を進めていったという形です。

── 卒後10年も経たないうちにPICU・ICUを立ち上げられたというお話には驚きですね!

先生の著書である『KPUM小児ICUマニュアル』も、その際の経験をもとに作成されたのでしょうか?

特にPICUでの勤務を始めた頃はマニュアルになるようなものがなく、国立小児病院の先生方に教えてもらいつつ、手探りでなんとかやっていました。

私がその頃にあったら良かったと思うマニュアルと作ろうと、1990年くらいまで掛かってそれまで蓄積してきたノウハウを書籍化したものがKPUM小児ICUマニュアルです。

初版を出版社に持ち込んだ際は、「この本は売れません」と言われてしまい大手5社から断られてしまいました。

諦めかけていたのですが、その頃の教授であった宮崎正夫先生が「損になってしまったら申し訳ないが、騙されたと思って出版してくれないか」とある出版社に頼んでくださりました。

当時でも1冊出版するには2000万円ほどかかりましたから、「それを回収するには1万冊は売れないといけないけれど、この本にそれほどの価値がありますか?」とやはり言われてしまいましたが、こういったマニュアルは全国のPICUで必要とされると信じていましたので、どうにか出版に漕ぎ着けました。

今ではおかげさまで第8版まで出版を継続しており、数万冊売れています。

全国どこのPICUに行っても必ず置いてあるようで、それを見るたびに内心ほくそ笑んでいます。

── 留学中の研究テーマについてお教えください。

留学中に執筆したのは、肺胞マクロファージの根絶モデルを確立したことを報告する論文です。

これは、リポゾームにビスフォスフォネートを包埋したものをラットに吸入させると、肺に満遍なくビスフォスフォネートが分布し、これを肺胞マクロファージが貪食することで、炎症が起きることなく最小限の肺損傷で肺胞マクロファージを選択的に根絶できるというものです。

当時としては非常に画期的なモデルでした。

── 留学先での基礎研究の経験を経て、その後にどういった変化がありましたか?

基礎研究を通じて現地の方々だけでなく、国内の同じような研究をされていた先生方とも繋がることができたということはあるかと思います。

同じ時期にスタンフォード大学でマクロファージの研究をされていた石坂彰俊先生(のちに慶応大学呼吸器内科教授となられた)といわば「マクロファージ仲間」となることができ、帰国後に共同研究を始めることになりました。

石坂先生とは、経気管支鏡マイクロサンプリング法という、気管支ファイバーを通して肺胞上皮の被覆液を回収する手法をオリンパス社と共同開発しました。

従来の気管支肺胞洗浄では薄めたものしか取れませんが、この方法を使うと原液を採取できるという点で、目新しいものでした。

サンフランシスコで基礎研究に取り組んだ経験をもとに、こうしたトランスレーショナルに基礎から臨床へ活かす仕事ができたのは留学のおかげかもしれません。

また、臨床で最初に生かすことができたのが、ARDSに関する論文です。

ICUに入院しているARDS患者からサンプルを採取して分析したところ、FasやFasLといったアポトーシスのファクターが発現していたという内容の研究です。

ARDSに対して唯一エビデンスが確立されている低用量換気に関する論文で、2000年にNew England Journal of Medicineに掲載された有名な大規模多施設研究があります。

これと同じ号に載ったMichael Matthay先生とLorraine Ware先生というARDSのエキスパートが書いた総説に取り上げて頂きました。

これをきっかけにして私の中で、ARDS診療への熱が高まってきたように思います。

── ARDS診療ガイドライン2016を作成することになった経緯をお教えください。

敗血症の国際ガイドラインでは、日本の研究チームも参画しているのですが、ARDSに関しては残念ながら蚊帳の外でした。

それならば、自分たちで作ってしまおうということになり、はじめ石坂先生を中心に日本呼吸器学会で日本版ARDSガイドラインの作成に取り掛かりました。

2009年に石坂先生が急逝されてからは、私と日本集中治療医学会で引き継ぎました。

色々な先生方からご助言を頂きながら、2016年に呼吸器学会・呼吸療法学会・集中治療医学会の3学会合同で発行したのが、ARDS診療ガイドライン2016です。

国内では初めてGRADEシステムを採用したものです。

この改訂版となる2021年版も現在ほぼ完成しており、2021年末頃には上梓できるはずです。

#03に続く

こちらの記事は2021年9月にQuotomyで掲載したものの転載です。